Historique des assurances

Si les contrats d’assurance apparaissent aujourd’hui comme une évidence, voire une obligation, c’est parce qu’ils ont su traverser les époques et se sont adaptés aux contraintes et aux besoins. Au départ connues comme des contrats commerciaux maritimes, les assurances revêtent actuellement des caractères plus spécifiques n’ayant presque plus rien à voir avec les modèles d’origine. Voici un aperçu historique des assurances.

Les assurances au fil du temps

L’assurance renvoie à une solidarité où des personnes (membres d’une famille, d’une communauté ou de commerçants) cotisent pour aider leurs semblables à faire face à l’adversité. Il s’agit plutôt d’une « entraide » que d’une « assurance » et cette pratique était monnaie courante depuis l’Antiquité. L’entraide consistait à des secours mutuels que les uns apportaient aux autres lorsqu’ils sont exposés à des risques divers.

Cette mutualité se présentait sous plusieurs formes au fil du temps. Vers 1400 av. J.-C., les tailleurs de pierre de la Basse-Égypte prévoyaient des sommes pour les secourir en cas d’accident. Du côté de la Grèce antique, les hétairies avaient des caisses communes servant de secours en cas de problèmes. Progressivement, des communautés se sont inspirées de cette pratique pour créer leur propre caisse de secours. Ainsi, artisans et marchands se sont réunis dans des confréries, des corporations, des guildes ou des hanses pour cotiser et s’entraider en cas de soucis. Des fonds d’assistance et des allocations de secours ont vu le jour et les membres peuvent en bénéficier en cas de sinistres comme le vol, l’incendie, l’inondation, etc.

Au fil des temps se sont donc formés des contrats de « pré-assurance » comme annoncés dans le Code d’Hammourabi sur les transports par caravane vers 1750 av. J.-C., les cotisations à l’époque de Théophraste vers 371 – 286 av. J.-C. ou encore le Collège funéraire de Lanuvium à l’époque romaine. Toutefois, les caisses de secours n’étaient effectives qu’après le sinistre et le système était réservé à des groupes restreints : famille, communauté, confrérie, etc.

Le code d'Hammourabi, texte juridique babylonien gravé sur une stèle de 2 mètres de haut - Photo Lawrence Moore CC-BY-SA

Des assurances maritimes au départ

Les premières « formes » d’assurances remontent à l’époque où le commerce maritime constituait un véritable levier économique. Le transport de marchandises par bateau et navire exposait celles-ci à des risques de naufrages et de piraterie. Pour y remédier, les Phéniciens ont inventé un concept de « mutualisation » dont le principe était de mettre en gage quelques marchandises en guise d’indemnisation des marchands ou des armateurs en cas de naufrages.

Le droit maritime a été décisif dans le développement des assurances. Ici une représentation de bateau phénicien. Photo NMB-CC-BY-SA

De leur côté, les Romains ont choisi la « solidarité » et avec les Athéniens, ils ont adopté le « prêt à la grosse aventure ». Ceci consistait à demander à une personne de prêter des deniers qui toucheraient ensuite un intérêt de 15 % à 40 % du prêt initial si la cargaison arrivait intacte à destination. Les risques maritimes, présentés sous forme de catastrophes naturelles et pirateries, ont poussé les commerçants à « garantir » davantage une partie de leurs marchandises.

Vers 1255 et 1256, les lois rhodiennes et les Statuts Maritimes de Venise stipulent par écrit ces engagements. En 1347, ce fut à Gènes que l’un des premiers contrats fut signé lorsque le navire Clara devait être garanti lors de son voyage à destination de Majorque. Un siècle plus tard, à partir de 1424, des entreprises d’assurance maritime ont été créées, d’abord à Gènes puis l’idée s’est répandu jusqu’en Angleterre. Ici, les particuliers ont commencé à cotiser pour prévoir les dépenses engagées dans les incidents.

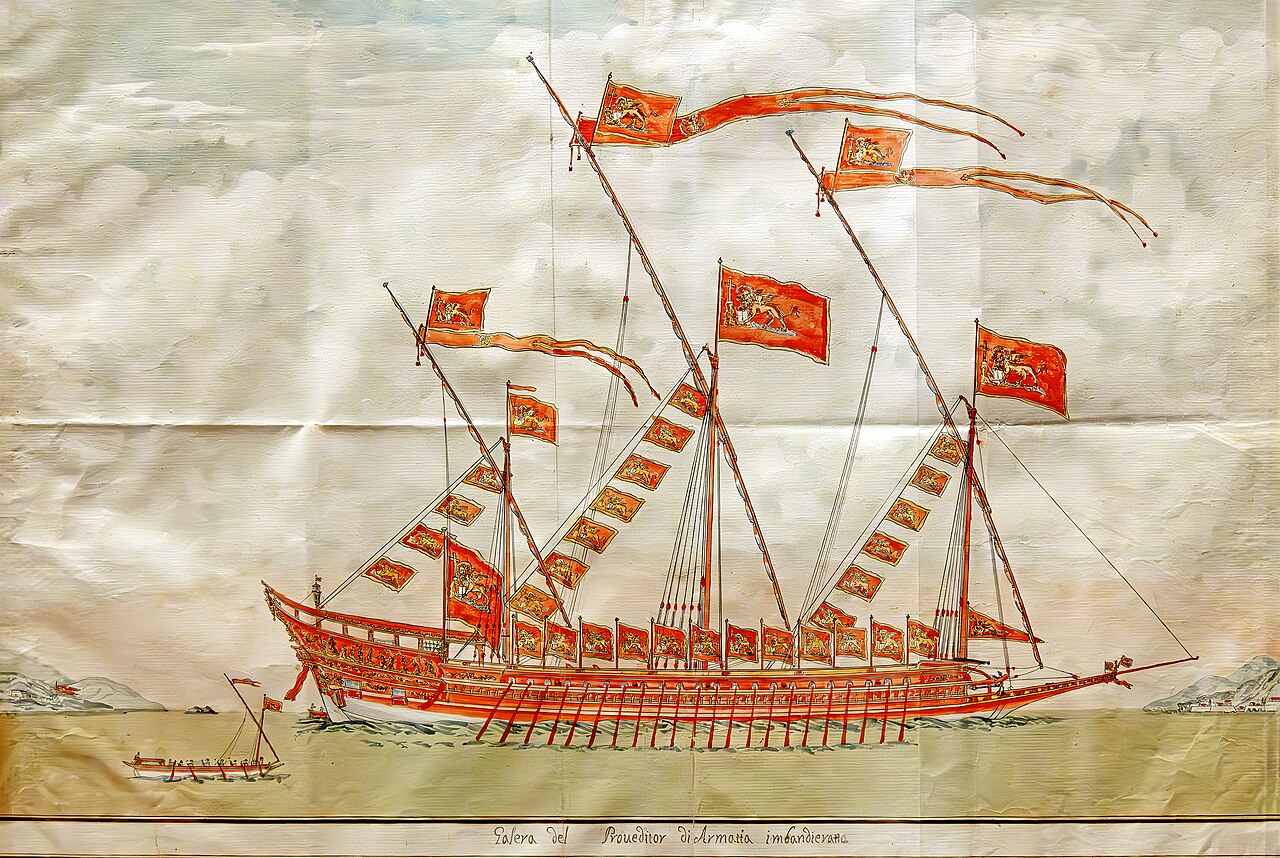

Bateau de la Vénétie à la fin du XVe siècle.

En France, ce sont des assureurs espagnols qui ont pratiqué l’assurance maritime à partir de 1525. Ils se sont surtout basés sur les pratiques de Séville et de Bilbao pour leurs offres d’assurance. Deux formes de contrats ont vu le jour, à savoir l’assurance pour un bateau déterminé et celle sur un navire dont le nom est inconnu. Les dispositions maritimes florentines ont permis d’esquisser les premiers contrats d’assurance français, notamment les statuts de Marseille.

Les assurances et leur évolution

Si les premiers contrats étaient surtout maritimes, les assurances ont évolué au fil des siècles. Toutefois, cette évolution a été motivée par plusieurs facteurs, dont l’influence de l’Église. En effet, l’interdiction du prêt usuraire ou prêt à usure a permis aux assurances de se développer. On entend par prêt à usure un prêt dont le taux d’intérêt est jugé abusif. L’« abus » est constaté lorsque l’intérêt dépasse le seuil ou le pourcentage établi par les législations de l’époque. Le Code de Hammourabi limitait le taux autorisé à 20 % et 33 % selon le produit prêté. Tout excès constitue donc une usure.

L’Église, notamment le Concile de Nicée, condamne le prêt à intérêt, surtout lorsqu’ils dépassent le seuil établi. Des théologiens comme Ambroise, Aristote, Bernard ou encore Gatian condamnent cette pratique. Cette interdiction était très sévère à partir de 325 lors du concile de Nicée.

Premier Concile de Nicée, représenté par Cesare Nebbia, ~1560 : Ouverture du Concile de Nicée (325) par l'Empereur Constantin Ier le Grand

Les assurances ont réussi à contourner cette interdiction en faisant prendre des risques aux deux parties signataires du contrat. En effet, les assurances ont pu se développer pour leur distinction avec le prêt maritime et le commenda. Cette différence se situe au niveau du partage des risques. Toutefois, les raisons ayant permis aux assurances d’exister relevaient plus de la théologie que de l’économie, puisque les interdictions renvoyaient à la Bible et au Nouveau Testament. Au final, le partage de risques entre les investisseurs qui restent sur la terre ferme et les navigateurs était un bon compromis aux yeux de l’Église.

Alors que les autres formes d’accords, comme le prêt maritime et les contrats similaires, disparaissaient progressivement, les assurances se développaient à partir du XIIIe et du XIV siècle. Les premiers contrats d’assurance ont été répertoriés en Italie vers la fin du XIIe siècle. Progressivement, les assurances ont pris forme avec 8 sortes distinctes entre la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance. Ces types de contrats sont notamment :

- l’assurance du navire par le chargeur,

- le transfert de garantie au réceptionnaire,

- l’assurance donnée par le navire au chargeur,

- le prêt d’assurance (hypothèque) au chargeur,

- l’échange des risques, les lettres de garanties,

- le partage des risques,

- la caution d’assurance.

Parmi ces 8 assurances, trois se sont démarquées et ont su s’imposer dans le temps à savoir la caution d’assurance, l’assurance donnée par le navire au chargeur et les lettres de garanties.

Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, les assurances ont permis de protéger des biens et de se protéger des aléas. Le fonctionnement reste le caractère « aléatoire » des incidents provoquant des dommages et des pertes. Ainsi, les clauses se sont éclaircies et ont été modifiées au fil des siècles, mais le principe demeure le même : verser une somme d’argent pour aider en cas de sinistres. Des contrats commerciaux maritimes aux assurances vie et assurances retraite, cette pratique a évolué afin de répondre correctement aux besoins des souscripteurs, qu’ils soient professionnels, commerçants et désormais de plus en plus de particuliers.

Actuellement, le terme assurance désigne une « technique financière » selon laquelle une indemnisation est prévue en cas de sinistre subi par le souscripteur, ayant versé des primes. À leur origine, les assurances concernaient davantage les bateaux et les navires, car les risques étaient plus élevés en mer que sur terre avec les naufrages, les tempêtes, les pirates, etc. Ce qui était réservé au transport maritime au XIIe siècle s’applique notamment sur le transport terrestre au XXIe siècle. Les assurances couvrent actuellement d’autres biens que les marchandises : maisons, voitures, patrimoines immobiliers, emplois, santé, etc.

Pour aller plus loin :

- Histoire du contrat d’assurance (XVI-XXe siècles), Charlotte Broussy, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01553441/document

- La place de l'assurance dans la gestion des risques, Jean-François CARLOT, http://www.jurilis.fr/cass1.htm#historique

- Une brève histoire des assurances au Moyen Âge, Martin Boyer, http://www.revueassurances.ca/wp-content/uploads/2016/01/2008_76_no3_Boyer.pdf

- Histoire des assurances, Fédération Française des Sociétés d'Assurances, https://www.arbitrage-maritime.org/fr/Misc/assurances.pdf